2025.11.04

#クリエイターズインタビュー No.95ハイカジで1000万ダウンロードのヒット連発!AI時代を生き抜く「技術で面白くする」ゲームづくりとは

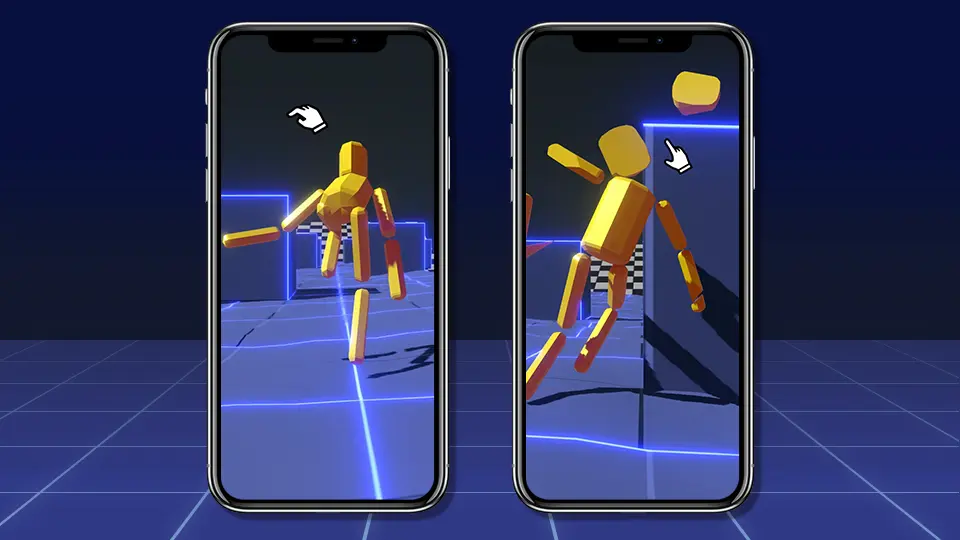

ハイパーカジュアルゲーム「パペットマン・オフロード」「Shuriken Cut」の2タイトルが、それぞれ累計1000万ダウンロードを突破。生み出したのは、大手ゲーム会社で家庭用タイトルなどを16年手掛け、カヤック入社後にソーシャルゲームを経て、ハイパーカジュアルの世界へ飛び込んだ平山尚。今年、ゲーム事業部の中で「当てる人」たちが自由に過ごせる「Hスタジオ」を立ち上げ、数人のメンバーと共に、次々とヒットを生み出している。

常識に縛られないカヤックの文化を象徴しているかのような、Hスタジオの持つ自由。その中にある覚悟と、AI時代を生き抜くための「技術で面白くする」挑戦。「事業を続けようと思っていない」「明日終わっても驚かない」と語る達観した姿勢と、未来への展望に迫ります。

大手ゲーム会社からカヤックへ、キャリアの原点

これまでのご経歴と、カヤックさんでお仕事をされるまでの背景について簡単に伺えますか。

平山尚

大手ゲーム会社で、16年間ゲームを作っていました。アーケードゲームと家庭用ゲームの両方を手がけていましたね。

カヤックさんへご入社されてから、何年目を迎えられたのでしょうか。

平山尚

9年ぐらい経つと思います。当時はまだ「ハイパーカジュアル」というジャンル自体がなく、ソーシャルゲームを作っていました。その後、タックルさん(佐藤宗)が「ハイパーカジュアルゲームをやりたい」と言い出して、予算もついていない状態で勝手に始めて、手伝うようになったのが最初です。

完全に“放課後の部活”みたいな雰囲気で。当時は技術サポート部門のようなものがあって、私はそこに所属していましたが、具体的に商品を作る仕事はありませんでした。だから比較的自由に、やりたいことを試せる環境だったんです。

始められた頃の思い出や、特に印象的に覚えていることはありますか。

平山尚

正直、当たるとは全く思っていませんでした(笑)。他社のハイパーカジュアルゲームをいくつか見ていましたが「人が多い会社で作るようなものじゃないな」という印象でしたね。

それまではソーシャルゲームを30~40人のチームで作っていて、いわゆる「集団で作るもの」でした。ハイパーカジュアルゲームは、それとは明らかに違って見えました。だから「自分ひとりで当てられるわけがない」という気持ちでしたね。

でも、タックルさんが作ったゲーム「Park Master」が大ヒットしたんです。それで、会社としても「ビジネスになるからやろう」となって、4人のチームができ、その中の1人になりました。これが2019年。だから、もう6年近く経っています。

「自分も作らなきゃ卑怯だ」、受け身から能動へ

そこから様々なゲームをリリースされて、今回の1000万ダウンロードに繋がっていったのでしょうか。

平山尚

最初の3~4年は、自分ではゲームを作っていません。エンジニアなので、本来は“ゲームを考える人”ではなく“作る人”の立ち位置でした。長年そうしてきたので「自分は考える側じゃない」という感覚があったんです。なので、タックルさんなり、誰かが企画してプロトタイプを作った後、それをより良くする。技術的にしっかり仕上げる、そういう役割を担っていました。

そのうち、50面しかなかったゲームに100面、200面…と「ステージを足す」というような仕事が回ってくるようになりました。言い方は悪いですが、オリジナルの作者が飽きてしまった後、引き継ぐような役割です。そこから、私も徐々にゲームを企画する側へシフトしていきました。

大ヒットの後で、なかなかゲームが当たらない時期が続きました。そこで「自分でも作った方がいいな」と思ったんです。「当たる」とは思いませんでしたが、自分1人だけ”考えない人”でいるのは卑怯だな、と。他人が当てたものに後から乗っかるだけでは、立ち位置として良くない。「平山ですら作るんだから、みんな作らなきゃダメだ」という雰囲気にしたいと思ったんです。

それで試しに作ったら、たまたま「Draw Saber」が当たって。これをきっかけに「本格的に作ってみよう」という流れになりました。

1000万ダウンロードという数字を聞いたとき、率直にどのように感じられましたか。

平山尚

ハイパーカジュアルビジネスってちょっと異常で、会社で隣に2億ダウンロードを達成した人が普通に座ってるんですよ。最初にタックルさんが当てたPARK MASTERも2億ダウンロードだし、その後に「Ball Run 2048」も2億ダウンロード。だから、周りに2億ダウンロード達成者ごろごろいる。そうなると「1000万ね」みたいな感じですよ(笑)。

「パペットマン・オフロード」誕生。”二本足で走る”夢の実現

「パペットマン・オフロード」のアイデアはどのように生まれたのでしょうか。

平山

同僚がバイクで坂を下ってクラッシュして、人が何メートルも飛んで「〇メートル飛んだ」って出るゲームを作っていたんです。それを見て「バイクじゃなくてもいいな」「人がそのまま走った方が面白いな」と思ったんです。

それで作ったのが「マネキン・ダウンヒル」。でも、当時はプログラムに技術的な問題があって、走らせることができなくて、妥協して人の足にタイヤをつけました。そのタイヤがずっと心残りで。「やっぱり走らせたい」と思っていたので、今回は走らせて作ったらヒットしました。「やっと二本足で走るようになった」という感じですね。

開発の過程で「これは大変だった」「ハードルだった」と感じたことはありますか。

平山

歩かせること自体がすごく難しいんです。今も本当の物理学に沿って歩いていません。タイヤは地面を滑らかに走りますが、人は走ると地面に引っかかる。お客さんは気持ちよく走りたいのに、ちょっとした凹凸につまずいてスピードが落ちるのは気持ち悪いんです。これを気持ちよくなるように直すのは本当に大変で、未だに完璧ではありません。

そうした課題に直面したときは、どのように解決されているのでしょうか。

平山

調整で済むときもありますし、プログラムは式で動いているので、式を改良することもあります。後は嘘をついちゃう。良いごまかしを入れて「つまずいていないことにしよう」と、そういう調整をしています。

退屈な「敵を待つ時間」を消したゲームに込めた快感設計

「Shuriken Cut」は、どのような経緯で誕生したのでしょうか。

平山

他の同僚と一緒に、向かってくる敵を剣で切るゲームを作ったんですが、面白いのに、あまりダウンロードされなかったんです。

「なんでだろう」と考えて、問題がいくつかあると思いました。まず剣で切る時、剣の長さが自分の視点からだとよくわからない。敵にどのタイミングで当たるかわかりづらいし、敵が近付いてくるのを待つ時間も退屈です。

そこを「投げる」に変えると、いつでも敵に当たる動作を始められる。しかも元々のゲームで楽しかった「敵がバラバラになる」という要素は残せるんです。

こうして投げ武器にしたのが「Shuriken Cut」の発案のきっかけです。Shuriken Cut」は「パペットマン・オフロード」の倍くらい遊ばれるんじゃないかと思います。

「Shuriken Cut」の方が人気になると思う、その要因はどこにあるとお考えですか。

平山

「Shuriken Cut」は、敵をやっつけた時に人体の制御が効かなくなって変な動きをして倒れて、足が消えたり手が消えたり、顔が飛んだりする。これが1番大きいと思います。やっぱり見ていて面白いですし、キャッチ―ですよね。

移動するゲームって、ちょっと退屈になりやすいんですよ。何もない道を走っている時は退屈ですよね。高速道路を走っていると眠くなるのと一緒です。移動を面白くするには工夫が必要ですが、「Shuriken Cut」は移動もない。敵を投げて倒すという「1番面白いところ」だけに濃密に集中できるんです。

手裏剣というモチーフは、海外で「忍者」というモチーフが人気だからという理由もあったのでしょうか。

平山

あんまり考えてないですね。元々のゲームは剣だったので、それを投げ武器にするという発想で、「切れる武器って何だろう」と考えた。剣を投げても切れる感じはしますが「投げるなら手裏剣だな」と。

たくさん投げるなら手裏剣しかないと、考えただけですね。1週間でプロトタイプを作って、その後も作り込みをしています。今もまだ作り込んでいますよ。

「人が動く面白さ」を突き詰める。1000万ダウンロードを生んだ発想

平山さんが思う「1000万ダウンロードを達成した要因」は、どのあたりにあるとお考えですか。

平山

「パペットマン・オフロード」にしても何にしても、人が出てきます。人間はみんな「人」に興味があると思うので、人の形をしたものが変なポーズや動きをしていると、それだけで面白いと考えてます。

前作の「マネキン・ダウンヒル」は車。タイヤがついている分だけ動きが小さいんです。タイヤは滑っていくだけですが「走る」という動きは大きくなる。こけた時も頭から突っ込んだり、面白いこけ方をする。加えて途中で腕が折れたり、頭が取れたりもする。「見ていて面白い」、これが一番大きいんじゃないですかね。

平山さんが感じる、ハイパーカジュアルゲームに向いているテーマとはどんなものでしょうか。

「人」ですかね。でも、人を動かすのって結構、難しいんですよ。特に物理的に、叩かれたら頭がグニャっとなるような動きを保ったまま、走ったり歩いたりするのは本当に大変。大変な分、他の人はあまりやらない。だから「カヤックでやるのがいいかな」という気持ちはあります。

「人を動かす難しさ」に挑戦するのは、ご自身がエンジニアだからという部分も関係しているのでしょうか。

平山

そうですね。エンジニアだから、まず「この技術で何かを作ろう」と決めますね。題材は2の次というか、後から考えます。技術が新しければ、世の中にないものが生まれますよね。新しいんだから。

面白いかどうかはお客さんに決めていただくとして、とりあえず出してみる。「当たればいいな」くらいの感覚です。研究者として、エンジニアとして作っている感じですね。

ルールはいらない 「当てる人」たちがのびのび働ける場所、Hスタジオ

今回新設したチーム「Hスタジオ」という名前は、平山さんの「H」から取ってつけられたものですよね。

平山

そうなってしまいましたね(笑)。「平山が作るなら「平山スタジオ」だろう」と言われたんですけど、自分の名前が組織名についているのも気持ち悪いので「H」にしとくか、と。それなら「ヒットメーカースタジオ」のHかもしれないしね。

Hスタジオを立ち上げられた背景には、どのような思いがあったのでしょうか。

平山

事業部が大きくなってくると、組織として「ちゃんとしてくる」んですよ。会議が増えたり、守らなきゃいけないルールができたり。経験の浅い人たちも入ってくるので、教えたり指導したりという仕事も出てきます。

けれど、特に(ゲームを)当てている人って、だいたい「普通の人じゃない」んですよね。「なんで朝、来なきゃいけないんですか?」って言っちゃうような人もいる。そういう人が気持ちよくいられる場所、言ってみれば「隔離された動物園」みたいな、暴れていい工場みたいな場所があった方がいいなと思ったんです。

私自身も、家庭の事情でどうしても毎朝10時半とか11時に来ていますが、ボスが遅刻していれば、みんなも気にせず遅刻できて良いかな、と(笑)。

そういう場所がひとつくらいあってもいい。ゲームを当てそうな人、才能がある人、尖っている人、あるいは当ててちょっとマンネリになっている人、そういう人たちを集めている感じです。私は基本的にあまりルールを守らないタイプなので、ちょうどいいかな。

現在、Hスタジオには何名くらいいらっしゃるのでしょうか。

平山

私を入れて6人ですね。成果が出てきたら発展させていこうとも思っています。成果が出たら新しい人を入れて、もう少し広げていきたいです。

スタジオとしてのビジョンや狙いについては、どのように考えていらっしゃいますか。

平山

私はハイパーカジュアルゲームが好きなんです。1人で作り上げることができるので、個性がダイレクトに出るところが良い。ですが個性が出る分、品質やボリューム感では大きなタイトルに勝てない。なかなか大きなビジネスになりづらいんです。

でも、今のところハイパーカジュアルゲームが会社の収益の柱にどうにかなっている。だから、好きなゲームが作れて、持続可能なビジネスにもなっている場所がずっとあったら、それは「すごくいいな」と思います。

あと、大きなゲームタイトルはどうしても、遊べる人が限られます。複雑で時間もかかりますしね。でもハイパーカジュアルゲームは、画面を開いて2秒でわからないものはそもそも遊んでもらえない世界。だからこそ、50億人とか、世界で1番多くの人に遊んでもらえるはずなんです。今も累計で15億ダウンロードされているので、15億人に遊んでもらっているかもしれないと考えると、やっぱり楽しいですよね。

ヒットしなければ終わる 自由と覚悟で生み出す、Hスタジオ流の潔いものづくり

Hスタジオ、そして平山さんが手がけるゲームづくりの強みは、他の会社やチームと比べてどのようなところにあると感じますか。

平山

「面白いものを作ったら、たまたま当たった」が1番良いと思うんですよ。ヒットしそうなものを分析して作ると、どうしても似ちゃう。似たものを作るとなると、規模の大きな会社が強くなりますよね。

だから我々は、作ってたまたまヒットしている間は生きられる。ヒットしなくなったら終わればいい、そう思っていれば好きなものを作れます。それで生きられる間は生きればいい。そう思っていれば、もしかしたらもっと当たるかもしれないし、逆に当たらないかもしれない。

「事業を続けようと思っていない」という部分が、最も違うところかもしれません。面白いものを作りたいんです。ハイパーカジュアルゲームはどうしても完成度が低くなりがちですが「完成度の高いものも作りたい」とも思っています。でも、完成度を高めるために我慢して、世の中にあるものに合わせて作るのは辛い。だから、自分が面白いと思うものを追求したいし、自分がやってみたい技術をもっと入れたい。それができたらより楽しいですね。

そして、たまたまそれを「面白い」と思って遊んでくれるプレイヤーがいっぱいいたら続けられるし、いなかったら仕方ないですね。

チームを率いる上で意識していることや、メンバーに伝えていることはありますか。

平山

まず「面白く仕事をして欲しい」と言うのが一番大事だと思っています。「ヒットするためにこうしてくれ」とか「我慢してくれ」とは言いたくない。やりたいことをやって、面白いと思うものを作って、ヒットしなくなったら終わりでいい。そう言っています。社長は怒るかもしれませんけど(笑)。

成果を出さないと生き残れません。この場所が楽しくて居心地がいいと思うなら、成果を出せばいい。成果が出れば残るから。朝10時に来て成果が出るならそれでいいし、関係ないなら何時に来てもいい。とにかく成果が出ればいい。

成果が出なかったら終わるけど、責めることもしない。「一緒に終わろうね」ということです。こんな風に言われる方が厳しいと思いますし、きっと、Hスタジオは、相当厳しいチームです(笑)。

もしこの場所がなくなってしまったら、明日から毎朝8時や9時に出社、という日々になるかもしれないですね。

平山

あ、でも半分以上は9時半に来てるんですよ。「案外みんな来るんだな」って、私が驚いてます(笑)。

平山さんから見て、カヤックという会社の魅力はどんなところにありますか。

平山

普通の会社だと「絶対に許可を取らなければいけないこと」がいっぱいあるんですよ。でも、カヤックでは許可を取った試しがない(笑)。誰も止めに来ないんです。そもそも始まり方からして業務じゃない。止めに来ない、これは1番大事ですね。

どうしても怒られてしまう時はありますが、そのときは後からどうにかすればいい。大事なのは「止めに来ない」「邪魔をしない」。それが文化なのか、単に誰も見ていないだけなのかはわかりませんが、たぶん文化でもあると思います。

最初に社長には、「ハイパーカジュアルを俺にくれ」って言ったんですよ。「さすがにそれは」という話になって「名前を挙げてくれたら、その人たちでチームを作っていいよ」と言われた。それが今のチームです。

社長は3人いて、3人全員との面談に行ったその日に決まりました。「本当にいいのかな」と思いましたけどね(笑)。

まさかそうなるとは思わなかった、という感じだったんですね。

平山

そうです。決まったけど個人的には「別に自分でチームを作らなくてもいいかな」なんて思ってたんです。ですが、合宿の時に社長が「平山さんが急に来て”チーム作る”とか言い出して、ちょっと面白かった」みたいなことを言うもんだから、みんなに伝わっちゃって。

だから、もうやるしかないなと。適当なのかスピード感があるのか分かりませんが、そんな会社です。

明日終わっても驚かない「おかしい時代」を笑いながら、作り続ける

平山さんの今後の展望、そしてゲーム開発において大事にしていることや信念について教えてください。

平山

自分がつまらないと思うものは作らない、これが1番大事ですね。自分が作ってみたいものを作る、というのも大事です。それで通用するうちは、それでいいかなと思っています。

何年かして終わった時「あれはおかしな時代だったね」って、ゲラゲラ笑いながら過ごせればいいなと思っています。

俯瞰して全体を見ている、もう一人の平山さんのような存在がいるのかなと感じました。「これはちょっとおかしい」と思う瞬間は多くあるのでしょうか。

平山

ずっとおかしかったですね。新卒で入ったときの1年目もおかしかったですし、カヤックに入ってしばらくも相当おかしかったです。ソーシャルゲームを作っていた時期なんか「なんだこの祭りは?」っていう感じで。学園祭の前日がずっと続いているみたい。

今のハイパーカジュアルもそうですよね。自分でゲームを考えて、2週間で作って、1000万ダウンロード。「何それ?意味わからない」みたいなことが5年間続いてる。もう夢や幻じゃないですかね、これは。明日終わっても全く驚かないです。

Hスタジオでは1か月に1回だけ会議をやるんですけど「何が起こったらうちのチームが滅びるか」って話をするんです。そうすると結構いっぱい出てくるんですよね。「飽きる」とか「やめる」とか「何かすごく悪いことが起きる」とか。

このうちのどれか1個でも起きたら終わるんだな、と思ってる。だから「明日終わってもおかしくないな」って、みんな思ってる。でも、そういう心構えでやってると案外終わらないかもしれないですね。

「こんなに楽しい日々が続くなんて」という感覚があるのでしょうか。

平山

楽しいのかな。しんどいですけどね。やっぱり自分で作らなきゃいけないし、他人から仕事が来るわけではない。「とりあえず言われた仕事をやっておけば、給料をもらえる」みたいなことが全くないわけです。

ヒットしないからといって責められることはないですが、ヒットしないでいると「大丈夫か、俺」って思います。2週間に1本くらい作っていると良いですが、1か月に1本とかになると「ペース遅いよね」って思われますし。周りから「ペース遅い人」って思われたくないという気持ちもある。簡単ではないですよね。

モチベーションを保つための工夫などはありますか。

平山

私は比較的、ずっと同じことができるんです。作っているものは毎回違いますが「ゲームを作る」「プログラムを書く」というようなことを1日12時間、ずっとやっていても平気なんです。それが25年経っているだけ。その延長線上に今がある感じです。

ただ、他の人がみんな大丈夫とは限らない。そこはちょっと心配ですし、ケアもします。

これからHスタジオとして、そして平山さん個人として挑戦していきたいことはありますか。

平山

「できたらいいな」と「やりたい」と「できないとまずい」が混ざっていますが、まずお客様から直接お金をいただくというのが大事だと思っています。

ハイパーカジュアルは商品というより広告媒体なので、どうしても広告の市場、つまり世の中のノリの影響を受けるんですよね。でも「この作品にお金を払ってもいい」と思ってもらえる人が増えるのは、僕らにとってすごく嬉しいこと。そういう方向を目指せたら、というのがひとつ、大きな目標です。

もうひとつは「配る方法」です。今はスマホで「ハイパーカジュアル」という形で配っていますが、もっと違う配り方もあると思う。例えばSwitchでゲームを出すとか、全然違う形でもいい。そういうのもやってみたいです。

ゲームじゃなくてもいいかなとも思っていて。子どもが受験生ということもあって、電子的な学習ドリルを作りたいんですよ。すでに家で作り始めましたが、時間が取れなくて。「だったら会社で作って出せばいい」と思って。そのうち、Hスタジオから算数ドリルアプリが出るかもしれませんね。

ゲームでは「今後こういうテーマのものを作りたい」という構想はありますか。

平山

私はやっぱり「人が動くゲーム」に技術的なこだわりが強いので、もっと進化した「人が動くゲーム」を作りたいです。イメージはありますが、作るのに時間がかかるし、今の技術力で作ってもあまり面白くならないだろうなと思うので、もう少し研究を進めたいですね。

やはり、常に「学び続ける」という感覚があるのでしょうか。

平山

そうですね。勉強しないと立ち行かないです。世界が変わっているのもありますし、最近一番まずいなと思っているのはAIです。チームにはゲームデザイナーが2人くらいいますが、彼らは本来プログラムを書かず、企画書を作って「こういうのを作ろう」と決めて、エンジニアに作ってもらう立場なんです。でも、今はデザイナーがAIを使って自分で作っちゃうんですよ。しかも、面白いものができちゃう。「あれ?これ、エンジニアいらないじゃん」っていう未来がすぐそこまで来ている。

だから、自分を「単なるエンジニア」として定義していると、本当に職がなくなってしまう。「ものを作る人」「何を作るか考える人」「面白いものを作る人」として自分を定義し直さないと、まずいです。

その上で、自分の持っている技術を使ってどう面白くするかを考える。AIでは作れない部分です。技術がない人がAIに作らせると、技術に依存しないものができます。自分の技術があるからこそ作れるものを考えないと「死ぬな」と思っています。最近はその思いがすごく強いですね。

時代の流れや感覚は、どういったところからヒントを得ていますか。

平山

周りの人たちです。最初にAIで作り始めた人が出てきた時は「どうせ面白いもんなんか作れないだろう」って思って見てたんですよ。 でも、それが「え?」ってなるわけです。思ってたより全然面白い。そうなると「あ、これまずいな」って。

周りの人たちが次から次へと新しいことをやる。Hスタジオの中だけじゃなくて、カヤック全体でもそう。カヤックのハイパーカジュアルチーム全体でも、次から次へと新しいことをする変な人たちが現れるんですよ。それを見てると「あ、まずいな」「やばいな」って感じますね。

AI時代を生き抜くために。「技術で面白くする」挑戦は続く

これから5年後、10年後に向けて、どんな姿を描いていますか。

平山

自分が「面白い」と思うものを作って給料がもらえていたら、それが1番。それでいいです。もちろん給料以上の成果が出たらいいんですけど、大事なのはそこじゃない。「作り続けていること」が大事なんです。作った結果が欲しいんじゃなくて、作り続けている瞬間が欲しい。だから、作っていられるならそれでいい。

ただ展望として考えると、日本は人口が減る一方、アフリカやアラブ、アジアでは人口が増え、世界の主役が入れ替わっていくわけですよね。その時、その地域で子ども時代を過ごした人たちが「子どもの頃に”あれ”やってたよね」って大人になって思う、その“あれ”を実は僕らが作っていたとしたら面白いですよね。

だから、できるだけそういった地域にもゲームを届けたいと思っています。それがこれからの5年、10年のテーマになるかもしれません。アフリカとか、僕らが普段あまり意識していない地域で、僕らのゲームを遊んでいた世代が大学に入ったり、大人になったりして、将来うちの会社に来て一緒にゲームを作るかもしれない。それはちょっと楽しいし、ワクワクしますね。5年後、10年後で言うと、こういうことを考えています。

最後に、クリエイターを目指している方々へメッセージをお願いします。

平山

繰り返しになりますが、自分で「面白い」と思うものを作っていることが一番大事です。その結果どうなるかは…ごめんなさい、分かりません(笑)。

例えば今、大学1年生の方が「将来ハイパーカジュアルを作るぞ」と思って、沢山作ったとしても、4年後にハイパーカジュアル業界があるかどうか分からないんですよ。だから、「ハイパーカジュアルを目指すぞ!」とかはやめておいた方がいい(笑)。

それより、自分が楽しいと思うものを作ってください。そうすれば腕も上がるし、何より楽しいです。そして、就職するときや世に出る時になったら「どういう形で出せばいいか」はその時わかります。

今はとにかく、作っていればいい。私も3年後はわかりませんし、明日すらわかりませんから。

(取材・文 川島 由美子 / 編集 梶 陽子 / 写真 岩瀬 茂樹 )

バックナンバー#クリエイターズインタビュー

Facebookページ

Facebookページ 公式X

公式X 代表柳澤のX

代表柳澤のX