2025.05.23

#クリエイターズインタビュー No.89大手ゲームメーカー出身プランナー×新卒エンジニアが生み出す化学反応!「Jetpack Master」ヒットの裏側

4年連続でアプリダウンロード数日本1位を誇る、カヤックのハイパーカジュアルゲーム。中でも2024年9月にリリースした「Jetpack Master」が、約8ヶ月で世界累計1000万ダウンロードを突破し、今も多くのプレイヤーに遊ばれている。

このゲームを作ったのは、年齢もキャリアも異なる2人のクリエイター。なぜ異色のコンビが、最強のチームになれたのか?異なるバックグラウンドを持つ2人の秘密に迫り、ヒット作の舞台裏を紐解く。

<対談者プロフィール>

村上 隼之助(右)

面白法人カヤック ゲーム事業部/Unityエンジニア

ポケモンが大好きです。

佐藤 領(左)

面白法人カヤック ゲーム事業部 /ディレクター

レンジでインスタントラーメンを作る時は、最初からお湯で作ると美味しく仕上がります。

異色のキャリアが交わった“出会いの原点”

ーまず、これまでのキャリアについてお伺いします。カヤックに来るまでの経緯を教えていただけますか?

佐藤

元々、大手のゲームメーカーでアーケードゲーム(ゲームセンター向けの筐体ゲーム)を作っていたんですが、いつしか「モバイルゲームを作ってみたいな」と思うように。以前、カヤックで働いていた元同僚から「面白い会社だよ」と聞いたことがあり、名前も“面白法人”って言うぐらいだから「なんか面白いものを作れそうだな」と思って、7年前くらいに転職しました。最初はソーシャルゲームをいくつか作り、その後に別の元同僚からまた他の会社に誘われて「どう作ってるのか見てみたい」と思って転職。ただ、通勤が鎌倉から六本木まで往復4時間だったんです(笑)。睡眠時間が削られて「これは無理だな」と思って、一昨年、カヤックに戻ってきました。

村上

大学卒業後、カヤックに新卒で入ったんですが、最初はグループ会社のカヤックアキバスタジオでソーシャルゲームの受託開発に携わり、その後もいくつか別のタイトルの開発に参加しました。2022年11月にカヤックのゲーム事業部に異動してからは、ずっとハイパーカジュアルゲームを作っています。

ー村上さんは、どうしてカヤックに入社を決めたんですか?

村上

ゲームをつくりたいと思って入社しました。小学生の時からゲームが好きで、ある時、テレビでゲーム会社の仕事風景を見て「あ、ゲームって人間が作ってるんだ!」と衝撃を受けたんです。その後、高専や大学ではロボコンや電子工作もやって、物理的なモノづくりを経験しました。「ゼロから全部つくりたい」という気持ちが大きくて、それができるのはカヤックだなと選びました。

ー「ゼロから全部つくる」というのは、今のハイパーカジュアルゲーム作りとつながっていますね。

村上

そうですね。ハイパーカジュアルって、基本的には1人で全部作れた方がいいんです。コストを抑えて、どんどん出していくビジネスモデルなので。素材を買ってきて組み合わせる人も多いんですが、それだと「本当に欲しい表現」とは微妙にズレてしまうことがある。自分で全部作れたら、ゲームに一番フィットする表現を実装できる。これはかなり有利だと思います。

Jetpack Master誕生は、ハイパーカジュアルゲームなのに両手操作!?突破口になった逆張りアイデア

ーおふたりがチームとして組むことになったきっかけは何だったのでしょうか?

佐藤

もともとリリース済みのハイパーカジュアルゲームを改善するためのチームを作ろう、という計画があって、そこに僕とぜにとー(村上)さんが入ったのが出会いです。そこで、僕が「Jetpack Master」の原案を作って「一緒に作ってみない?」と声をかけました。

村上

僕はハイパーカジュアルゲームを作りながら「アイデア出しは難しい」とずっと感じていて「プランナーの人と組ませてください」とチーム内でお願いしたんです。ちょうどそのタイミングでりょう(佐藤)さんがいた。「じゃあ一緒にやってみようか」となった感じです。

佐藤

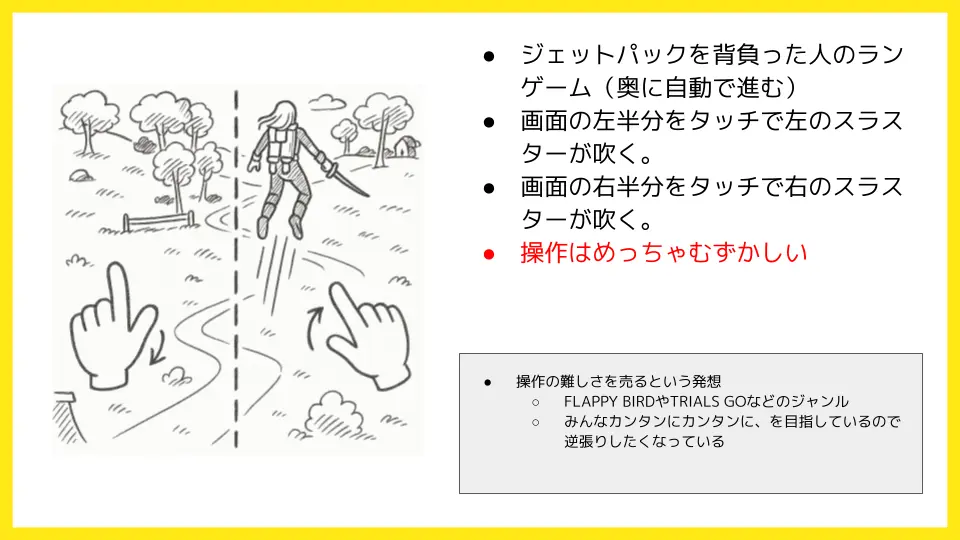

もともとハイパーカジュアルゲームは「簡単操作」が王道なので、逆に「めちゃくちゃ操作しづらいゲームを出したら、ライバルがいなくてウケるんじゃないか」と思って。画面構成を使って、左右のジェットパックを両手で操作する、という発想が出てきました。「2本指で操作って面白いのでは?」というところから始まった企画です。2本指操作を中心に考えてて、他の部分はむしろ“おまけ”でした。

「Jetpack Master」の企画書は、簡易な1枚だけのものだった

「Jetpack Master」の企画書は、簡易な1枚だけのものだった 村上

僕は企画書を見た時、「これは通るだろうな」と思っていました。「このアイデアは、ちゃんと形にすれば絶対刺さる」という確信がありました。

佐藤

ぜにとー(村上)さんが作ってくれた最初のビジュアルには、すごく感動しました。暗闇の中を黄色いラグドール(人形のようにぐにゃぐにゃとした動きをするキャラクター)が飛んでいくような絵だったんですけど「これ、めちゃくちゃいいじゃん!」って。その後、最初のプロトタイプを操作した時点で「これ壊したいな」「奥まで行きたいな」って気持ちになれて。「面白いぞ」と、手応えを感じましたね。

ー2本指操作はそのまま実現したのでしょうか?

佐藤

いや、実は複数案を比較・検証するA/Bテストで、2本指操作がすぐ負けちゃって(笑)。1ヶ月くらいで1本指操作に切り替えました。ただ、慣性が強く残る挙動とか、ちょっとした操作でも不安定になるような感触は残っていて。一番重要だと感じていた『もどかしさ』のようなものは残ったので「それならOK」という判断です。

「Jetpack Master」

「Jetpack Master」

ブレスト文化が支える、カヤックゲームクリエイターの「つくる」気持ちの強さ

ーカヤックという会社の制作環境についてはいかがでしょうか。

佐藤

カヤックの強みって、クリエイターの士気が異様に高いことなんですよね。圧倒的に、みんなの「つくるぞ」という気持ちが強い。こういうゲームを作るのにすごく合ってるし、それがあるからヒット作が出続けてるんだろうな、と思います。それに、嫌なことを言われることが少ないんですよ。否定する文化がない。「こういうの作りたい」って言って、否定されることがまずない。

ハイパーカジュアルゲームは基本1人で作るので、誰かにジャッジされることもない。周りの人がくれる意見もポジティブなものが集まりやすいんです。だからみんな「やってやるぜ」って感じで作ってる。そういう空気があるから「じゃあ自分もやってみよう」って、自然に思える。すごくいい環境だなって思ってます。

村上

自分の「今やりたいこと」が時期によって変わったとしても、会社の中でいろいろ試せるんですよね。最初はソーシャルゲームを希望して入ったけど「お客さんともっと近い距離で作ってみたい」と思ってハイパーカジュアルゲームに移れたり。そういう異動が自然にできるのは、ありがたいですね。

AIと向き合いながらゲームをつくる、クリエイターの価値とは?

ーおふたりの今後の展望についてもお聞きしたいです。これから挑戦してみたいことは?

佐藤

「少し長めに遊んでもらえるゲーム」を作りたいですね。ハイパーカジュアルゲームはパッと遊んでパッと離脱されがちなので、「ついつい続けちゃう」ような構造を入れられないかな?って。ちょっと濃いゲーム体験をハイパーカジュアルゲームっぽい見せ方で届けられたら面白いなと思ってます。

村上

僕は「パズル」にチャレンジしたいと思ってます。ハイパーカジュアルゲームでは、パズルってあんまりCPI(アプリをインストールしてもらうための費用)が良くないって言われがちなんですけど、それって「見せ方」がまだ足りてないだけじゃない?って思って。パズルでもちゃんと動画で「面白そう!」って伝えられたら戦えるんじゃないかな?と。そこに挑戦してみたいです。

ーAIが進化する中で、制作においてのAI活用についてはどう考えられていますか?

佐藤

得意・不得意があると思います。AIが強いのは「大量に作る」ところ。オープンワールドとか、でっかい世界を作るゲームは今後、数人とAIで回せるようになる気がします。でも、僕らのやってるハイパーカジュアルゲームは「これまでになかった遊び方」を見つけるのが仕事。AIはまだそこが苦手だろうな、って。むしろ、今後も人間にしかできない部分だと思います。

村上

プログラマー視点で言うと、正直「もうAIでだいたい書けるな」ってところまで来てます。コードの99%をAIが書くようになるという話も聞きますが、本当にそうなると思っていて、数年後にはプログラマーの採用が一気に減ってもおかしくない。ただ、最終的な「組み合わせ方のセンス」みたいなところは、今はまだ人間の領域だと思います。

ーそれでは最後に、これからハイパーカジュアルゲームを作ってみたいと思っている方に向けて、一言お願いします!

佐藤

ハイパーカジュアルゲームって、顧客ターゲットを設定しないで作るんです。なので誰かの好みに合わせてゲームを作るということができない。そもそもゲームをやろうとしてなかった人にゲームの動画を紹介して、「やってみようかな!」とその気にさせなきゃいけない。なので、誰かの注目を集めることができるような、新しい何かをつくれるかどうかがとても重要です。そこを面白がれる人には、すごく向いてるジャンルだと思います。

村上

僕からは「作ってみたいと思ったら、もう作っちゃえばいい」と言いたいです。ハイパーカジュアルゲームは個人でもつくれるゲームなので、とにかくやってみるのが一番。作ったものを動画にして、それを見比べて「自分のゲームってどう見えるんだろう」って確かめるだけでも、大きな気づきになると思いますね。

(取材・文 川島由美子 / 編集 梶陽子)

バックナンバー#クリエイターズインタビュー

Facebookページ

Facebookページ 公式X

公式X 代表柳澤のX

代表柳澤のX