2025.09.05

#クリエイターズインタビュー No.93新卒クリエイターが語るCEDECの舞台裏

写真向かって左から、郭 子靖、鬼頭 俊一、北村 麻奈、谷川ユウジ

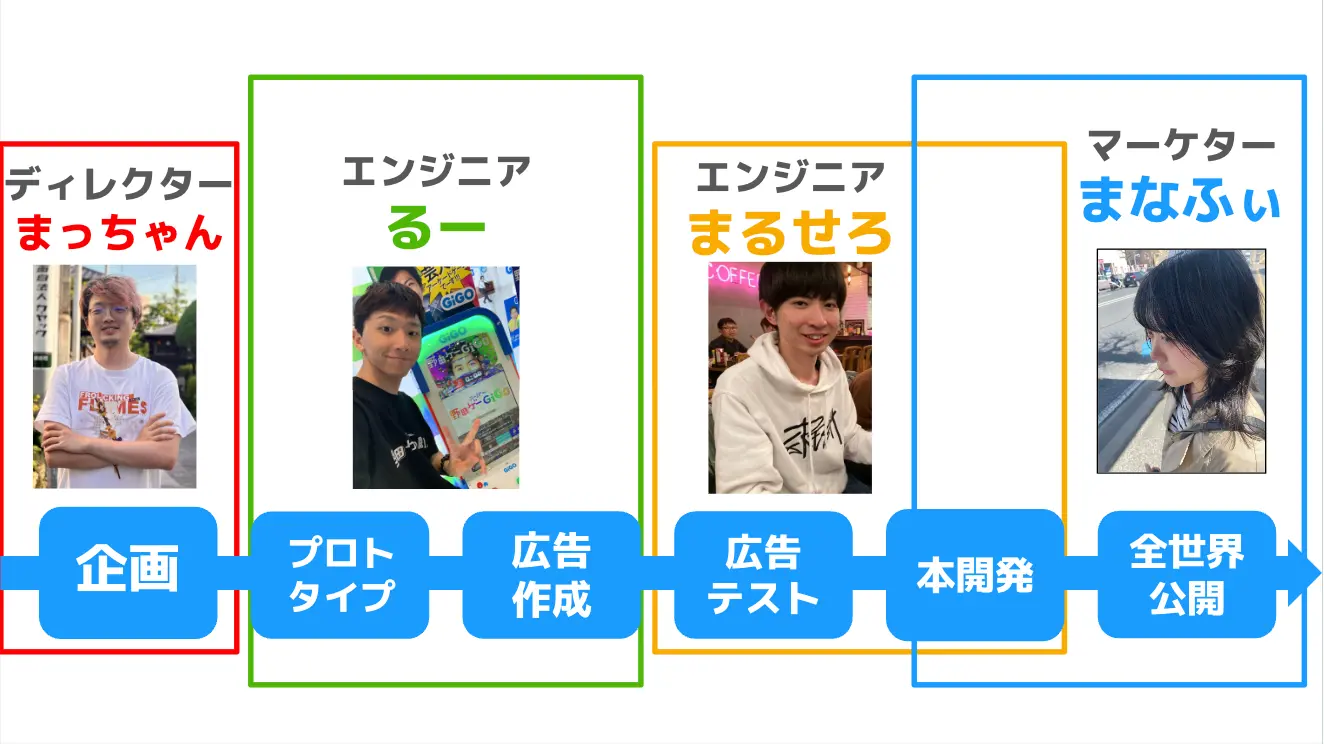

写真向かって左から、郭 子靖、鬼頭 俊一、北村 麻奈、谷川ユウジ7月22日(火)〜24日(木)に行われた日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2025」に、カヤックの新卒が4名登場!「トライ&エラーでつかんだ1,000万DL ~新卒が挑むハイパーカジュアルゲーム~」というセッションテーマで発表しました。

長い準備期間を経て迎えた大舞台での緊張や手応え、テーマ選びに込めた思い。そして、そこから見えてきた制作のリアルな苦労や学び。

今回は、登壇した4人に発表の舞台裏やCEDECを通じて得られた気づき、さらに2年目に向けた目標について語ってもらいました。

◆CEDEC初登壇の舞台で得た手応え。「登壇する」と聞いたときの本音とは

ー最初に「登壇する」と聞いた時、戸惑いなどはありましたか?

鬼頭

もう会社を代表して発表する立場になっていいんだ、っていう驚きはありました。

谷川

自分は正直出たくなかったですね、最初は(笑)。もともと人前で話すのは苦手意識があったので。逆に「挑戦したら何か変わるかな」と思ったのが大きいです。今回は、他の3人とも一緒だったのでプレッシャーも少なかったですし、先輩の佐藤さんがつきっきりで見てくれていたのも心強くて「やってみよう」という気持ちになれました。

北村

私は「話してもいいなら話したいです」という感じでした(笑)。

ー実際にCEDECに登壇されてみて、いかがでしたか?

鬼頭

人前で発表するのは好きな方ですけど、社会人になってから初めてだったので、結構不安もありました。あと、そもそも「人が来てくれるのかな、見に来てくれるのかな」という心配が大きくて。

しかも自分の発表内容は、同じ時間にやっている他のセッションと比べると「入門編」的なものだったので、「本当に自分がCEDECで話していいんだろうか?」という迷いもありました。でも、実際にやってみると反響もあり、たくさんの方に、自分がやってきたことや「面白くするために大事なこと」を伝えられて、すごくいい経験になりました。

郭

僕も鬼頭さんと同じ感想です。加えて、ゲーム業界のすごい方々が発表している大きな舞台に立てたことや、色々な人とつながることができたのも大きな収穫だったと思います。

谷川

登壇後に「講演後に希望者は別室で4人に質問できる」という時間があって、そこにいろんなキャリアや年齢の方が来てくださったんです。自分の発表内容に対しても予想以上に多方面の方々が興味を持ってくださっているとわかって、本当に嬉しかったです。

北村

発表自体ももちろん刺激的で面白かったんですけど、それ以上に発表準備が大変でした。でもその過程で、この1年間、自分がどういう考え方でハイパーカジュアルゲームに向き合ってきたのかを振り返る時間になったのは大きかったです。また、みんながどういうことを考えているのかを知ることもできて、その意味でもすごく必要な経験だったと思います。

◆スライド作成に3か月、練習に1か月。本番前の徹底リハーサル

ー皆さん、本番に緊張はされましたか?

鬼頭

すごく緊張はしてないけど、やっぱり当日に予期せぬトラブルとかがあるので、そういう時は「あ、やばい」ってなりましたね。CEDECに4人で一緒に登壇するのはイレギュラーなことだったので、運営側の方にも協力いただきました。

全部で315ページもの大作プレゼンを4人で分けて発表していった

全部で315ページもの大作プレゼンを4人で分けて発表していった郭

僕はそういう場面が好きな方なので、緊張よりワクワクしてる感じでしたね。

北村

私はみんなで練習をいっぱいしてきたのもあって、発表に入ればそんなに緊張しなかったですね。

ーどのくらい練習したのでしょうか。

郭

発表準備はスライドをつくるのに3ヶ月くらい。まずはそれぞれが自分の担当部分をつくって、CEDEC登壇経験のある佐藤さんにみてもらう。それを何度も繰り返して調整しました。さらに、ゲーム事業部やそのほかの事業部の人の前での発表練習を1か月ぐらいやっていました。

北村

CEDEC直前は、2日に1回くらいの頻度で、オフィスのオープンスペースで4人が本番同様に発表して、それを誰かが聞いていてくれてフィードバックをもらうのを繰り返していました。

谷川

発表をまるまるしようとすると1時間くらい普通にかかって、さらにフィードバックまで含めると3時間くらいかかることもあって。それでもゲーム事業部や他事業部の方々も多くの人が練習に付き合っていただけて本当にありがたかったです。

◆「広告は最初の5秒が命」嫌いから始まった視点と実験的アプローチ

ー鬼頭さんは、なぜ「広告は最初の5秒が命」というテーマを選ばれたのでしょうか。

鬼頭

まず、ハイパーカジュアルゲームというもの自体が広告をベースにした商売で、広告の最初の数秒が良くないとお客さんが来てくれないんです。自分自身、この世界に入る前は「広告のゲームって鬱陶しいな、見たくないな」と思う側でした。だからこそ、自分のような人をどう振り向かせるか、どう興味を持ってもらえるか、嫌いだったからこそ逆にわかる部分があるのかなと思った。そこに着目したいと思ったのが理由です。

ー実際に話してみて、手応えはいかがでしたか ?

鬼頭

インパクトのある発表にしたいと思って「卵をぶつける」というところを大きな目玉として取り上げました。まあ、会場で笑いが起きたわけではなかったんですけど(笑)、記事で取り上げてもらったりして「自分がやってきた馬鹿なことも、ちゃんと意味があることだったんだな」と思えたので、すごく良かったです。

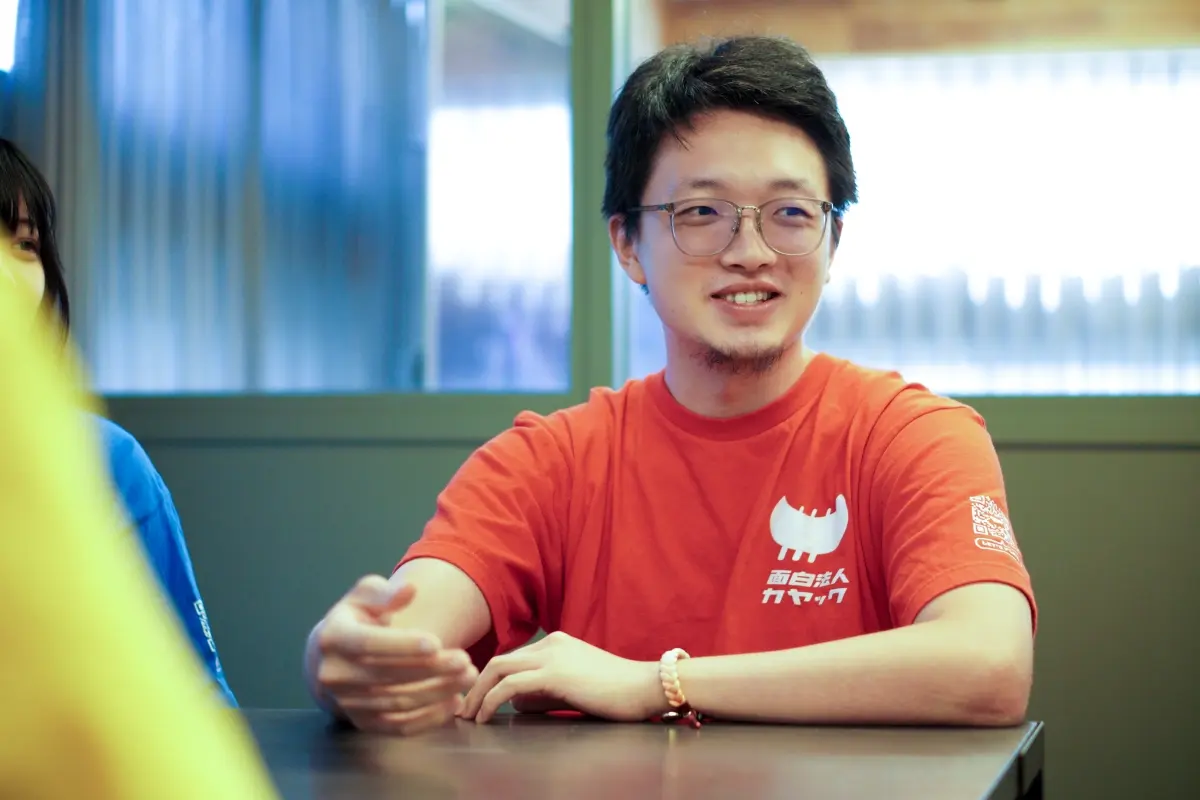

卵を投げるゲームを考えるにあたって、実際に投げてみたり、投げられてみたりを体験した鬼頭

卵を投げるゲームを考えるにあたって、実際に投げてみたり、投げられてみたりを体験した鬼頭ー要素を絞り、自分でもプレイして反応を確かめるという方法を取られているとのことですが、その際、作り手目線をどうやってオフにしているのでしょうか?

鬼頭

オフモードに入るのは、自分にとっては結構難しいんです。どうしても1人でやっていると、ゲーム開発者ならではの視点が出てきて「どこか抜け道がないかな」とか、ちょっと難しいことを考えてしまうんですよね。だから、社内で普段ゲームをやらないような人たちに実際に遊んでもらいました。それを横で見て意見を聞いたりして。直接聞くのが大事だと思っています。

◆準備を重ねて見直したテーマと、舞台で工夫した伝え方

ー郭さんは、なぜ「何がやりたいかが伝わる企画の大切さ」というテーマを選ばれたのでしょうか。

郭

最初は「ハイカジの企画はこうするべき」みたいに、ハイカジを教えるような内容で発表しようと思っていたんです。でも、練習しているときに先輩の丸山さんから実際に経験して、実際に把握したことを話した方がいいんじゃない?」という意見をいただいて。確かに、どこかで見聞きしたことよりも「経験が浅くても自分が実際に何をやって、何を考えていたのかを発表しよう」、徹底的に書き換えたんです。最初に語ろうとしていた”ハイパーカジュアルで受けるモチーフはこういうもの”みたいなところは、全部カットしました。

その後も、めちゃめちゃ発表練習をして、いろんな人に聞いてもらって、その中で内容をどんどん変えていきました。ギリギリまで修正しましたね。

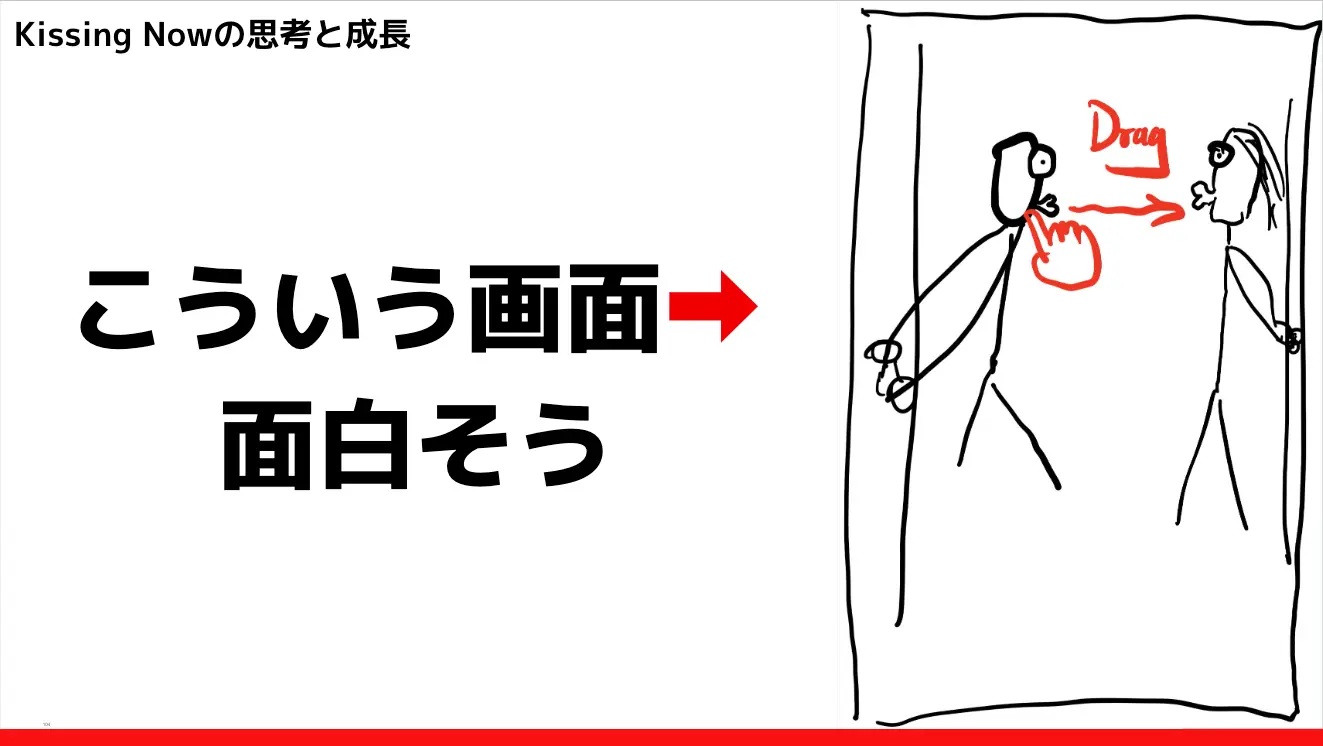

ー「Kissing Now」が市場テストを通過した時のことについても話されていたと思いますが、当時の社内の反応や雰囲気はいかがでしたか?

郭が描いたKissing Nowのラフスケッチ

郭が描いたKissing Nowのラフスケッチ郭

「Kissing Now」が通る前は、自分にとって実は結構大変な試練の時期で。数か月間、通った作品がひとつもなかったんです。ちょうどその頃「Kissing Now」と「Grab Throw」が同時に、本当に4〜5か月ぶりに通ったんですよ。だから雰囲気的には、自分もようやく1本通せてホッとした感じでしたし、社内も「すごい!!よかったね」という、暖かい雰囲気でしたね。

◆データに振り回されながら見えた“ズレ”。制作の厳しさを伝えられた手応え

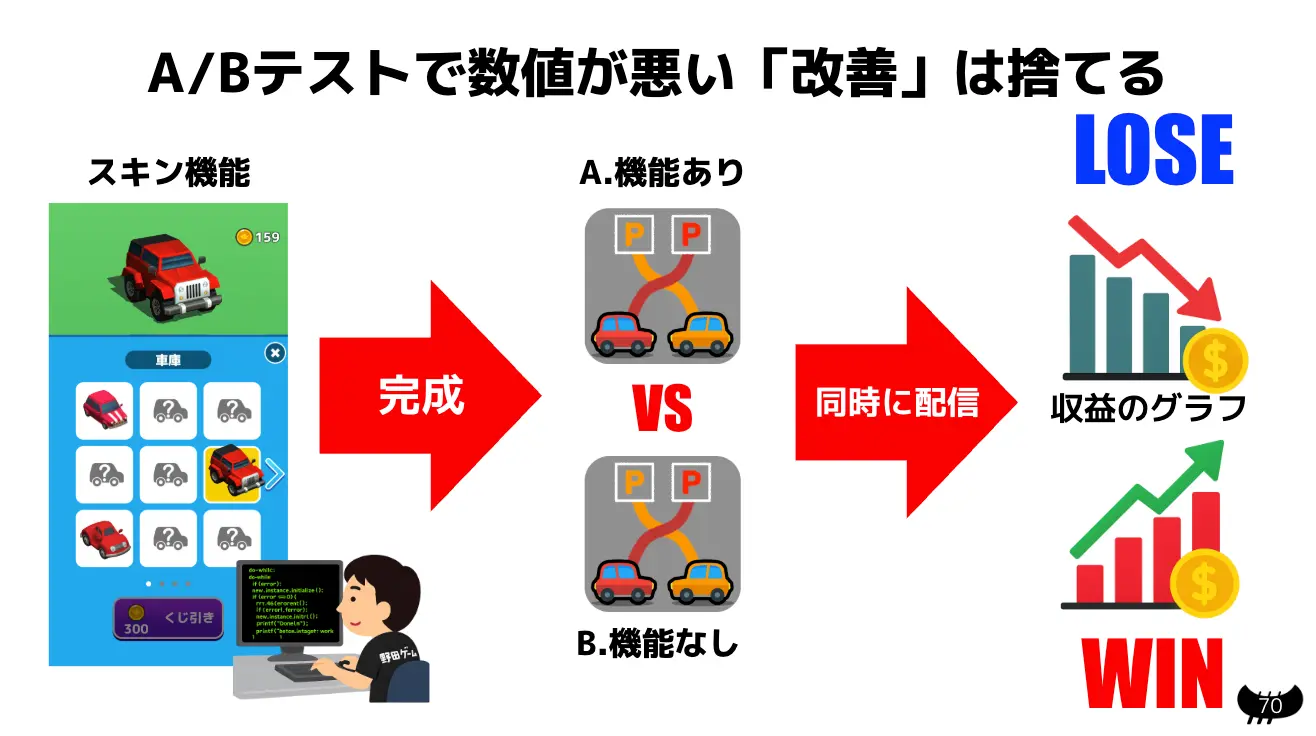

ー谷川さんは「データは鵜呑みにしない」「ゲームの肝を固める」という2つの教訓をテーマに選ばれたそうですが、その理由を教えていただけますか。

谷川

おならで飛ぶゲームを作るに当たってこの2つのテーマに関して、本当にいろいろ振り回されたというか、大変な思いをしたので選びました。自分たちは「これでいけるだろう」と思って実装しても、毎週ちゃんとデータという事実として「ダメだった」と数字が返ってくるのが精神的にしんどくて。あと、自分たちが「これがいい」と思うことと、お客さんが「いい」と思うことのズレでもすごく苦労したんです。

ー実際にお話をされてみていかがでしたか?

谷川

テストの仕方について質問をいただいて「そういうA/Bテストの仕方もあるんだ」という反応だったりとか、SNSでも「ハイパーカジュアルゲームって意外とシビアなんだ!」という反応もあって。一見、他のゲームに比べて「カジュアルで作るのも楽そう」みたいな印象が多い中で、「実際にやっていることは厳しい部分もあるんだな」という反応をいただいて、伝えたかったことが伝わって良かったなと思っています。

A/Bテストでの数値からプレイヤーの反応をみて開発の進行を判断していく

A/Bテストでの数値からプレイヤーの反応をみて開発の進行を判断していくーこの2つの視点を得てから、以前と比べて制作時に変化がありましたか?

谷川

「これをやったらいいんじゃないか」と仮説を考える部分は、前と比べたらスムーズに、滞りなくできるようになった実感があります。例えば、データを見る時でも「ちょっと怪しいんじゃないか」とか「すごく勝ってるけど本当かな?」と思った時「すぐ結論を出さずに日を置いてもう一度見てみよう」と判断できるようになりました。それに、あらかじめゲームの肝を固めているので、何かをやった時の結果を固めていた肝と比べて考えられるので、確証と自信につながったり、逆に認識を修正することができる。その結果、無駄に振り回されることは少なくなったなと感じています。

◆「愛」の背景。開発チームとの関わりで抱えた葛藤と、行動に変化をもたらした気づき

ー北村さんは、テーマに「マーケターとしての愛」を選ばれたそうですが、そのきっかけや背景を教えていただけますか。

北村

私自身の試行錯誤を「愛」でまとめた、という感じです。発表の1週間前にようやく「愛でまとめる」に落ち着きました。普段の業務では基本的に数字やお金のこと、アプリのパフォーマンスといった部分に向き合っていることが多いですが、この1年で特に悩んだのは、改善中のゲームにマーケターとして自分に何ができるのかという点でした。

例えば、エンジニアさんと一緒に改善を進める中で、数字(事実)をただ伝えるだけになってしまったのが良くなかったんじゃないか、という反省があって。谷川さんのおならのゲームの時も、開発中止になってしまって、まっちゃんが男泣きしてるのを見て。なんか「私はもっと、本当はできることがあったんじゃないか」と、結構モヤモヤしていて。直近の改善に関わる中でも「思ってることがうまく伝わらないな」っていうことがあったりと「どう関わっていくか」を悩むことが多かったので、一つひとつ、こうした方がいいんじゃないか」と思うことをまとめていったら、これって「愛」なんじゃないかと思ったんです。

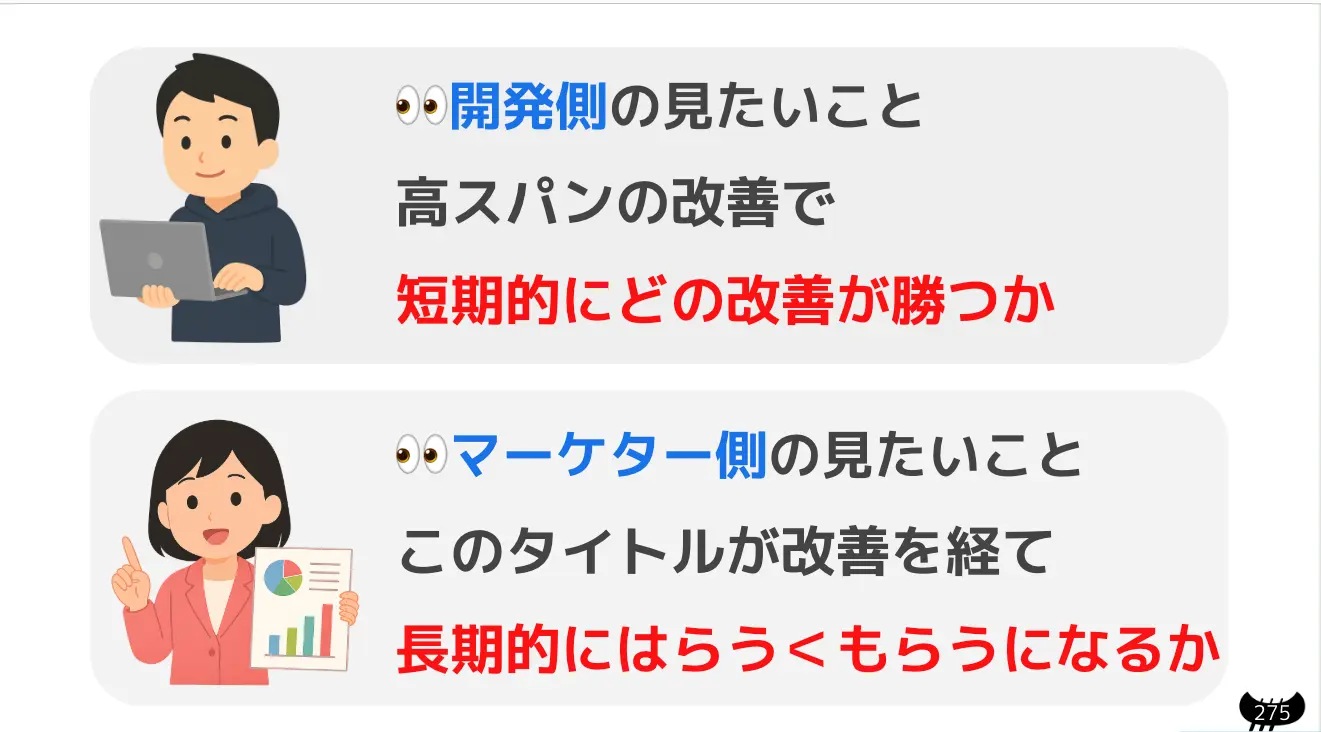

北村は、開発チームとマーケターがみているKPIの違いは、そもそも「みたい」と思っていることが違うことが原因と分析

北村は、開発チームとマーケターがみているKPIの違いは、そもそも「みたい」と思っていることが違うことが原因と分析ーこのテーマを意識するようになって、開発チームとの関わり方やすり合わせ方など、日々の行動に変化はありましたか?

北村

前よりも、数字だけじゃなくて自分が思ったことも意見として言うようになりました。「この人にとって、今こういう状況が必要なんじゃないかな」と考えたりとか。最近も、ちょっとうまくいっていない案件があったんですが「どういう方向で進めようか」と開発者と一緒に考えたりしました。あと「他の人の意見が必要なんじゃないかな?」と思った時に、他の人を呼んで一緒にプレイしてもらったり。プロダクトやゲーム、開発者にとって今、何が必要か、何をすることができるかということを、前よりも考えるようになったと思います。

ー1年目で得た実績やCEDEC登壇を経て、これから迎える2年目ではどんなことを意識して取り組みたいですか?

鬼頭

郭さんと谷川さんは、テスト段階を通過してリリースする…というタイトルを経験していますが、自分はまだその段階に行くタイトルを出せていないので、まずは売れるタイトルを出したいという気持ちがあります。ちょうど今、ゲームのやり込み要素を強めにした「ハイブリッドカジュアル」に携わっているので、ハイパーカジュアルで学んできたことを活かして、この分野でヒット作をつくりたいと思っているんです。ハイパーカジュアルは基本的に広告による収益で、プレイヤーは受動的に広告を見て終わります。一方、ハイブリッドカジュアルは「もっと有利に進めたい」「もっと先に進みたい」とゲームをより楽しむために能動的に広告を見る、課金をするというコンセプトです。なので「面白い」「もっとやりたい」と思ってもらえるようなゲームを意識した開発をしていきたいと考えています。

郭

自分も最初はハイパーカジュアルの企画を担当していましたが、今はもう少しコアなハイブリッドカジュアルの企画を担当しています。「楽しく作ること」を最優先にして、作りたいものを出していきたい。

谷川

ざっくり言えば「もっと大きくゲームを当てたい」っていうのが最も大きいですね。最近、会社全体のハイパーカジュアルゲームの累計ダウンロード数が15億を超えたと聞いて「すごいな」と思う一方で、自分がグローバルローンチした「Spring Lancer」はまだ100数十万ダウンロードくらいなので、このゲームの開発を頑張りつつ、新しいタイトルをつくっていきたいです。

北村

私は、発表の中でも言った「チームのみんなが作ったゲームをもっと世界の人に届けたい」というのが目標にあります。そのために、基本この1年目はある程度整えられた状態、開発セットの中で「どうやったら一つひとつのゲームが伸びるか」という所と向き合ってきました。けれど、2年目は「チームが最大限パフォーマンスを活かすためにはどういう状況が必要か」というところまで視野に入れて、取り組んでいけたらと考えています。

ー今、1番作ってみたいゲームはどんなものでしょうか。

鬼頭

今ハイパーカジュアルで売れているゲームは「物理」を使ったものが多いんです。自分はどちらかというとロジック的なパズルゲームが好きなので、そういう要素をハイパーカジュアルやハイブリッドカジュアルにうまく落とし込んで、世界でヒットするような作品を作りたいと思っています。特にパズル系のジャンルで1本当てたいという思いがあります。

郭

自分が一番好きなジャンルはボードゲームなので、業務外ですがボードゲームを個人制作しています。あとは個人的にずっと作ってみたいと思っているのが、成人ジャンルのゲームです。今回CEDECを通して繋がりもできたので、その夢に一歩近づいたのかもしれません。今後作りたいジャンルのひとつです。

谷川

自分は「Spring Lancer」が落ち着いたら、新しいハイパーカジュアルをつくりたいですね。でも、ハイパーカジュアルは「1週間で作って当たらなければすぐ次へ」というサイクルで進むので、愛情を込めて作ったものがテストで落ちるとすごくショックなんです。だからこそ「次はこれを作ります」と決めてしまうよりも、布団の中やお風呂に入りながら「これいいかもな」くらいの感じで思いついたアイデアをネタ帳にどんどん貯めているので、それを試していって、またテストを通って全世界に配信できるものを作れたらと思っています。

ー北村さんは、マーケターとして「このような成績を出したい」という目標はありますか?

北村

世界一かな。 世界一になりたいですね!

(取材・文 川島由美子 / 編集 梶陽子 / 写真 岩瀬 茂樹 )

バックナンバー#クリエイターズインタビュー

Facebookページ

Facebookページ 公式X

公式X 代表柳澤のX

代表柳澤のX