2015.03.31

#クリエイターズインタビュー No.36ひとつの家族にひとつの歌を。心温まるサイトができるまでのスポ根マンガ的裏話

ソネットさん初の企業プロモーションコンテンツ「かぞくのうたスタジオ」。名字をひらがなで入力すると、自分の家のオリジナルソングがすぐに完成する本コンテンツの企画制作をカヤックで行いました。実は企画提案時「賛否両論だった」という企画が、どのような過程を経てカタチになったのか…。

制作担当のプロデューサー北川尚宏、ディレクター高橋祐司、ディレクター泉聡一を中心に、ソネット ブランド推進室 室長 滝川佳延さん、同室内 広告宣伝・PR担当 中里貴之さん、楽曲担当のミュージシャンSHOさんにもご同席いただき、その制作の裏側を尋ねました。

プレゼンで歌を披露

― 今回のプロジェクトを立ち上げられた理由を教えてください。

- 滝川

- ソネットの企業ブランド認知度、共感度を上げたいという思いがあり、ユーザーさんが弊社の提供するコンテンツを体験することで、それを実現できる方法は何かないか、また、いわゆるメディア出稿を前提とした広告活動ではなく、SNSやコンテンツを活用してできないか、と考えたことがきっかけです。

- 実は、SNSとコンテンツを絡めた企業ブランドのプロモーションというのはソネットでは初めての試みなんですよね。

- 中里

- ブランド推進室として、ソネットの良さを知っていただくことでサービスを売り込みやすい環境づくりをしたいなと。そこで一番の商戦期である春に、ファミリー層、特に世帯主であるお父さんにソーシャルを介して楽しんでもらいながら、かつ認知度も上げられる企画が欲しいということでコンペを行わせていただきました。

― カヤックからはどんな企画を提案したのですか?

- 泉

- 「かぞくをつなぐ」を軸に話し合っていた時に、高橋から音楽ネタであいうえお作文をつくろうという案が出たんです。国歌や社歌のように歌は人をつなぐ力がある。その最小単位が家族だ、という話に可能性を感じたので、企画として提案しました。「ソネット」という言葉がイタリア語で「小さな歌」を意味するということもあって相性もいいだろうと。

- 北川

- ただ最初に高橋の出した企画書は、可能性のある内容なのに、なかなかイメージが沸きにくくて。プレゼンの際は誰かに歌ってもらうくらいはしたほうがいいんじゃないかと思ったんです。

- 高橋

- 具体性を持たせるため、2回目のプレゼンでは、SHOに楽曲制作を頼むことに決めました。イメージと詩を渡して「なかざと家のうた」の曲をつくってもらい、少しずつ明確な形をつくっていきました。

- SHO

- 依頼をもらって、この企画に関われることが嬉しくて、翌日には曲を提出していましたね。高橋とは元々友人なので彼の意図はわかったし、自分がやりたいことにも近かったので。ただ、その後の曲のロジック合わせは大変でしたけど…。

プレゼンで歌を披露

― カヤックの企画を採用した決め手はどこですか?

- 滝川

- コンペに参加した数社の中で唯一、「これをやるべきだ」とつくりこんだ企画を提案された点ですね。実は、企画書段階ではチーム内でも賛否両論だったのですが、再プレゼンでのモック、特にSHOさんの歌やアニメーションの質の高さにみんな感動して、採用となりました。

- 中里

- 実は、僕は初回プレゼンの段階では否定派でした。でも2回目プレゼンまでの1週間程度でこれだけのものができるのか!?と驚いたんですよ。ソーシャルでの拡散の手法が上手いし、熱意もあって「センス・スピード感・熱意」のそろった企画と制作スタッフの方々だなと。

- そしてもう一つの決め手が実際につくられた歌でした。僕の妻や子どもが「なかざと家のうた」を自然に口ずさんでいて、これは残るものだと実感できたんです。

- 北川

- 僕らもこの歌を聞いて、これでダメだったらこの仕事もう辞めよう、この良さをうまく伝えられないなら僕らはもうダメだよ、と言っていたほどなんですよ。

― 1週間の制作期間だと、ロジック制作や作詞、作曲は同時並行だったんですか?

- 泉

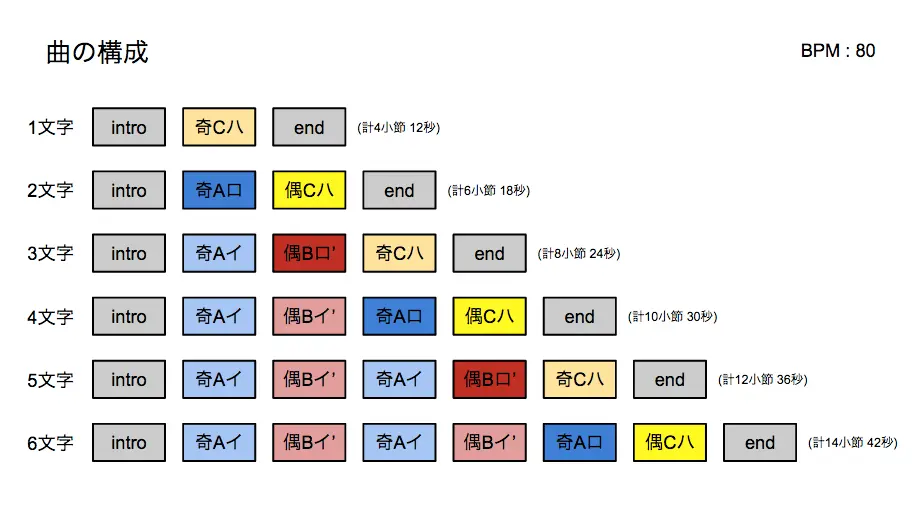

- 最初はメロディのパターンからですね。「なかざと家のうた」は詞の長さがバラバラでロジックが組めないので新たに詞の長さをそろえ、SHOさんには3作くらいずつ10回ほど提出いただきました。道筋に沿って調整したつもりでしたが、かなり苦労をおかけしたと思います。

― 三歩進んで二歩下がるみたいな…。

- 泉

- ええ。SHOさんのメロディをもとに基本的なループの手法、例えば4分の4拍子だと4小節だから2、2で分ける形で組んでいきました。最初は200パターンだったんですが、SHOさんから最後を美しく繋ぐパターンも必要だと指摘をもらって増やして…とやっていたら最終的には740パターンになっていました(苦笑)。

― メロディのトーンはどんな指示でしたか?

- SHO

- 心を掴むポップさがあって誰もが口ずさめるもの、でした。普段の制作に近いのでそう大変ではなかったですね。詞の文字数を8×8にしてほしいなどの要望などもカヤックさんで考えていただけて、いいキャッチボールができたと思います。

- 曲のロジックがすごく複雑だったんですよ。自分では理解したつもりが、ある時点で行き詰まってしまって…電話で説明していただいてもしっくり来ない感じでいたら、泉さんが「会って説明しましょう」と言ってくださったんです。

- 泉

- 食い違いがあったら間に合わなくなるし、絶対危ないと思ったんです。それで直接会ってお話して、結局あの時は夜中まで確認作業をしていましたよね。

- SHO

- ええ。でもそのおかげでスムーズに進むことができました。コミュニケーションはやはり大事ですね、制作の基礎部分を理論立てて説明してくださったのですごく助かりましたよ。

熱意とスピード感がつくりあげたチームワーク

- 中里

- そのエピソードは初めて聞きましたが、そういう熱意は作品や準備段階からすごく感じられましたね。大変でしたが、お互いのモチベーションと熱意があったから乗り切れたのかなと。他の企画ではここまでできないと思います。

- 泉

- それは僕らも同じです。中里さんじゃなかったら違うものになっていたかもしれません。指示も的確なものばかりで、最後まで楽しくできましたから。

- 中里

- スケジュールの厳しさはわかっていたので、明確な指示がないと、という使命感はありました。変に戻ったりするようだとスケジュールへの影響だけでなくモチベーションも下げると思ったので、しっかりしたディレクションが最重要だなと。

- 滝川

- 判断も基本現場に任せて、レポートが必要なものだけをチェックしてスピード感持って進めていたよね。

- 中里

- そうですね。ブランド推進室はスピード重視がモットーですし、そもそもレポートラインがシンプルだったのがよかったのかもしれません。

- 高橋

- 確かに「戻しが遅いな」ってことが一度もなかったですよね、こちらが追いつかないくらいで(笑)。

- 中里

- とにかく私たちはソネットをよく思ってもらうための部署ですから、今回はいかによい歌をたくさんつくってもらうかをKPI(目標達成の度合いを計る基準)に設定したんですよね。だからこそブレないでゴールできたのだと思います。

― プロジェクトを終えていかがですか。

- 滝川

- こういう活動は毎年続けないと意味がないので、今後もソーシャルメディアやオウンドメディアを活用した施策は続けていきたいですね。今回やってみたことで、手応えの一方でクリアすべき課題も見えましたので、そちらを改善しつつ面白いネタを仕込んで盛り上げていければと。

- 高橋

- 普段のキャンペーンサイトとは違う年代層がターゲットでしたので、リアクションもいつもと違うものが多くて新鮮でした。僕の父も会社で同僚に勧めてくれたらしく、その方の娘さんが「かぞくのうた」を楽しむ動画を送ってくれました。

- 自分が制作したコンテンツが小学生に届くことはなかなかないので、嬉しかったです。

- SHO

- 歌の力を再認識できた気がします。普段は言えないことでも歌なら言えるという、歌ならではの企画だったと思いますね。

- 中里

- みんなが普段接触する媒体がテレビや新聞などのマスメディアからスマホでのソーシャルメディアなどへ移行しつつあり、FacebookやTwitterなど、拡散力のあるメディアもつねに変化しています。

- その変化を意識して発信していきたいと考え、最適なパートナーを探していた時に、カヤックさんと出会えました。その時代に合った効果的な施策を、やっていくことが重要だと思います。

サイトの温かみ溢れるトーンとは正反対の、スポ根マンガにも似た熱い制作エピソードが詰まっていた本プロジェクトでした。

バックナンバー#クリエイターズインタビュー

誰も期待していなかったゲームが1000万DLに化けた理由 ー「Number Merge Run」逆転の舞台裏

No.98

誰も期待していなかったゲームが1000万DLに化けた理由 ー「Number Merge Run」逆転の舞台裏

2023年にリリースされた「Number Merge Run」。初速のダウンロード数も及第点で、長い間「目立たないタイトル」となっていました。社内でも「期待されていなかった」このゲームが2年の時...

2026.01.30

ブラックサンダーをルアーに!?釣具メーカーDUOとカヤックが挑んだ開発の舞台裏

No.97

ブラックサンダーをルアーに!?釣具メーカーDUOとカヤックが挑んだ開発の舞台裏

行動食としてのブラックサンダーに、新しい体験価値を持たせたい。

そんな依頼から始まった企画は、気付けば「本当に釣れる”ルアー”を作ろう」という大胆な挑戦に進化していった。

釣具メーカー・DUO(...

2025.12.11

4ヶ月で1000万DL突破!インドネシア出身のゲームクリエイターがカヤックで培った「失敗の筋肉」とは

No.96

4ヶ月で1000万DL突破!インドネシア出身のゲームクリエイターがカヤックで培った「失敗の筋肉」とは

インドネシアでゲームボーイに魅せられた少年が、海を越えて鎌倉の開発現場に立ち、リリースからわずか4ヶ月で1000万ダウンロードを達成──。 「Grapple Hook Hero」を生み出したのは...

2025.12.10

ハイカジで1000万ダウンロードのヒット連発!AI時代を生き抜く「技術で面白くする」ゲームづくりとは

No.95

ハイカジで1000万ダウンロードのヒット連発!AI時代を生き抜く「技術で面白くする」ゲームづくりとは

ハイパーカジュアルゲーム「パペットマン・オフロード」「Shuriken Cut」の2タイトルが、それぞれ累計1000万ダウンロードを突破。生み出したのは、大手ゲーム会社で家庭用タイトルなどを...

2025.11.04

未経験からゲーム事業部へ!1000万DLを達成した「手を動かし続ける」開発哲学

No.94

未経験からゲーム事業部へ!1000万DLを達成した「手を動かし続ける」開発哲学

1000万ダウンロードを記録したハイパーカジュアルゲーム「Draw Block Gladiator」。このタイトルを企画・開発したのは、Webエンジニアとして入社し、ゲーム開発経験ゼロから挑戦し...

2025.10.03

Facebookページ

Facebookページ 公式X

公式X 代表柳澤のX

代表柳澤のX